Du fait d’une fausse étymologie, en latin (comme du reste en français : ce qui facilite grandement la traduction) la violette (viola) fait écho à tous les termes apparentés à la violence. La poésie néolatine de la Renaissance s’est emparée de cette équivoque pour décliner, de diverses manières, la relation du poète à la femme aimée par le truchement de la petite fleur. On trouvera ci-dessous un (court) florilège de quelques-unes de ces productions, tantôt élégiaques, tantôt épigrammatiques, classées selon la chronologie.

Angelo Poliziano (1454 – 1494)

Le poète s’épanche, en transfert affectif, sur un bouquet de violettes offert par son amie habituellement cruelle à son égard.

*

[…] Vous qui êtes ma vie, heureuses violettes,

Mes délices, refuge et souffle de mon âme,

J’aurai, de vous au moins, des baisers, violettes,

Vous flattant de la paume, encore ! – insatiable –,

Pour vous j’épuiserai l’eau vive de ces pleurs

Coulant sur ma poitrine et mon triste visage.

Buvez, buvez ces pleurs dont se paît mon feu lent :

C’est un cruel amour qui les trait de mes yeux.

Éternelles vivez, violettes : soleils

D’été ni froid mordant d’hiver ne vous consument !

Éternelles vivez, secours d’un pauvre amour,

Violettes, repos bienvenu de mon âme !

Toujours m’accompagnant, je vous choierai toujours

Tant que m’affligera, pauvret ! celle que j’aime,

Que les feux du désir consumeront mon cœur,

– Tant que plaintes et pleurs seront à mes côtés.

[…] O fortunatae violae, mea vita, meumque

Delitium, o animi portus et aura mei,

A vobis saltem, violae, grata oscula carpam,

Vos avida tangam terque quaterque manu,

Vos lacrimis satiabo meis quae moesta per ora

Perque sinum vivi fluminis instar eunt.

Combibite has lacrimas, quae lentae pabula flammae

Saevus amor nostris exprimit ex oculis.

Vivite perpetuum, violae, nec solibus aestus

Nec vos mordaci frigore carpat hiems.

Vivite perpetuum, miseri solamen amoris,

O violae, o nostri grata quies animi.

Vos eritis mecum semper, vos semper amabo,

Torquebor pulchra dum miser a domina,

Dumque cupidineae carpent mea pectora flammae,

Dum mecum stabunt et lacrimae et gemitus.

(Odae, VI, vers 29-46, in Omnia opera [1498])

Giovanni Antonio Taglietti (vers 1460 – vers 1528)

Dans le premier texte, le poète, comme ci-dessus Poliziano, s’épanche, en transfert affectif, sur un bouquet de violettes offert par son amie Violaine et signe de la « violence » de cette dernière. Le propos est différent dans le second poème : le bouquet offert par l’amante est ce qui demeure d’elle après sa mort et se mue en une sorte d’objet transitionnel incarnant la disparue.

_ 1 _

Violettes, beau don de l’alme Violaine,

Heureux tribut de mes offices, violettes !

Nourries par Flore errant dans les jardins de Chypre ?

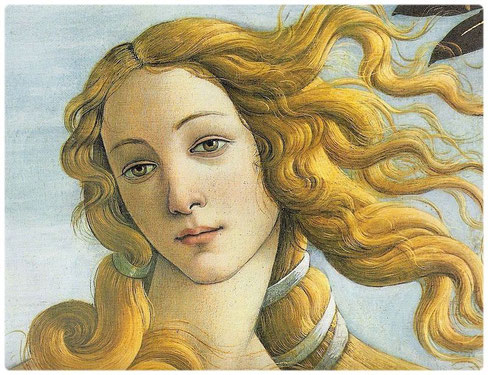

Et par Vénus la belle à coups d’ongles cueillies ?

Mieux que récoltes d’Arabie vous embaumez,

Mais la main qui vous offre est par trop violente

– Oui, violente : elle me sait mourant d’amour,

Et ses présents sont à l’image de mes peines.

Car, si d’un filet d’or elle vous a liées,

Elle a noué mon cœur de ses cheveux dociles ;

Comme vous, malheureux, je suis pâle ; on vous dit

« Violettes » : ses yeux, tyrans !, me violentent.

_ 2 _

Ô vous, fleurs que j’adore, offertes au temps faste,

Tenues de blanche main, par une chaste enfant !

De vous j’ai pris grand soin : mais sans vous embrasser,

Mais sans vous arroser d’une eau venue du ciel,

Quand le destin cruel, en sa dure inclémence,

L’eut menée avant l’heure aux champs élyséens.

Que faire ? Abandonné, sans cœur, hélas, dans l’ombre,

C’est à vous, à vous seuls, chers témoins, que je parle.

Je vous porte à présent, fleurs nées sous une heureuse

Étoile ‒ extravaguez ! ‒ d’exquises subsistances :

Pleurs de mes yeux, soupirs de mon cœur ‒ chaque jour

Je vous prodigue l’air et l’arrosage, hélas !

Vous seul soulagement d’un amant malheureux,

Ah, vivez à jamais en place de la morte !

Formosum o violae, munus Violanthidis almae;

Servitii violae praemia grata mei.

Num vos Idaliis aluit vaga Chloris in hortis,

Unguibus et carpsit Cypria pulchra suis?

Panchaeas grato messes superatis odore:

Sed mihi vos nimium dat violenta manus.

Dat violenta manus, miseri quae conscia amantis,

Munera fert poenis aequiparanda meis.

Namque ut vos molli vinctas circumdedit auro.

Me quoque flexilibus nexuit illa comis.

Estis pallentes, infelix palleo: nomen

Est violae, dominae luminibus violor.

O mihi dilecti flores, quos tempore fausto

Tradiderat nivea casta puella manu,

Vos equidem colui : sed nec grata oscula junxi

Nec me rorantes dante bibistis aquas.

At postquam hanc saevi dira inclementia fati

Ante diem sedes misit ad Elysias.

Heu quid agam ? sine corde miser, sine luce relictus

Vobiscum saltem pignora grata loquar.

Et nunc o flores stellis felicibus orti,

(Este vagi) vobis grata alimenta fero.

Fundo oculis lacrymas, suspiria pectore, numquam

Aura, vel effusis deficit miser aquis.

Vos modo vos saltem miseri solamen amantis,

Aeternum extincta vivite pro domina.

(in Carmina illustrium poetarum italorum, tome IX [1722], pp. 235-6)

Nicolas Bourbon (1503 – 1550)

Que veux-tu donc, par cet envoi de violettes ?

Que je brûle pour toi d’un feu plus violent ?

Faut-il, hélas, hélas ! que tu sois violente

Pour me violenter avec tes violettes !

Cur violas mittis? Nempe ut violentius urar.

Heu, violor violis, ô violenta, tuis.

(in Nugae [1533])

Étienne Forcadel (1519 – 1578)

Ici, le jeu de l’épigramme repose sur la paronomase, en latin, entre suaviola / violas (baisers doux / violettes) qu’il s’agit bien sûr de rendre en français. Le texte original signifie : « Tu m’as donné, de tes lèvres, des baisers, de tes mains, des violettes. Le parfum des baisers est le même que celui des baisers ».

*

Tes présents : m’embrasser et des brassées de fleurs,

Embrassements, brassées, ont les mêmes senteurs.

Suaviola et violas labris manibusque dedisti

Suaviolis odor est qualis et est violis.

(In Stephani Forcatuli jureconsulti epigrammata [1554, p. 10])

Nathan Chytraeus (Nathan Kochnafe) (1543 – 1598)

Chez Nathan Chytraeus, la jeune fille s’appelle Violette : nomen omen ?

*

Je croyais ton beau nom tiré de « violette »

Violette, le jour où mes yeux t’ont perçue.

Mais devant ton esprit, la beauté de ton dire,

L’ardeur de ton regard, tes mains vénusiennes :

« Violette » ? ai-je dit, « Non, le feu violent

Qui m’ard ne peut venir de fleurs, de violettes.

Trop vive est ta vigueur, sans rapport à la mienne :

Violence tu es, point Violette : adieu ! »

Nobile de violis te nomen habere putabam,

Cognita quando oculis es, Violetta, meis.

Sed postquam ingenium sensi fandique leporem,

Ardentes oculos, Cyprigenasque manus

Cedite jam violae dixi: violentius uror,

Quam violae aut florum germina ferre queant.

Vis tibi major inest et nostris viribus impar

Sic violenta mihi, non Violetta, vale.

(in Poematum Nathanis Chytraei praeter sacra omnium libri septendecim [1579])

Ces traductions originales, dues à Lionel-Édouard Martin, relèvent du droit de la propriété intellectuelle. Il est permis de les diffuser, à la condition expresse que le nom du traducteur soit clairement indiqué.

Si vous souhaitez partager